■ダイズの日長反応、窒素代謝

ダイズ(Glycine max)は、主食用のトウモロコシ、イネ及びコムギに継ぐ4番目に生産量の多い作物である。ダイズの健康効果は今や世界で知られており、今後もダイズの需要が増加すると予測される。ダイズ生産量の約90%を北南米大陸が占めるが、習慣的に消費の多いアジアにおけるダイズ生産が著しく不足している。低緯度の熱帯アジア地域においては、短日条件により充分な栄養成長が確保できないこと、高温多湿による品質が低下することなどがダイズ収量の主な制限要因であると思われる。当研究室では、熱帯アジアに適するダイズの品種開発や栽培技術の改良などを目的に、弱日長感応性、長栄養性ダイズの開発や、収量に深く関わる窒素の蓄積及び転流機構の解明について種々研究を行っている。また、熱帯地域における土地利用率の向上のためのイネ科作物とダイズの混作技術の開発にも挑戦したい。

■イネの収量性、耐虫性、出穂性

イネ(Oryza sativa L.)は,世界人口の約半数が主食としている主要作物であり、90%以上がアジアにおいて生産・消費されている。2035年までに、アジアではコメ生産量を1億1600万トン、アフリカでは3000万トン増産する必要がある。イネの生産性を向上させるためには、単位面積当たりの収量やストレス耐性の改良が必要とされる。本分野では、収量関連形質(籾数、出穂性、維管束数など)とストレス耐性(トビイロウンカ抵抗性、タイワンツマグロヨコバイ抵抗性など)に関する遺伝解析とそれらの遺伝子を導入する改良を行っている。

また、熱帯・亜熱帯地域では、年に3回イネを栽培する地域もあるため、生育期間が短い品種が必要とされている。世界各国の早生品種の中から、基本栄養生長相の短縮に関わる遺伝子の探索を行っている。

◆収量性の遺伝的改良

穀物類の中で「米」は,世界の半数の人々が,主食としている重要な作物です.アジア・アフリカ地域の人口増加に伴い2035年までに,イネの収量を26%増加する必要があり,その確保には収量構成要素(穂数,粒重,1穂籾数,登熟歩合)の改良が不可欠です.例えば,稈に蓄積された養分は穂首の維管束を通って籾へ転流するため,穂首の維管束数と種子の登熟の間には関連性があると考えられています.これらの事象を解明するために,イネの穂首の維管束数に関わる遺伝解析と材料作出を進め,登熟歩合などの改良を目指しています.

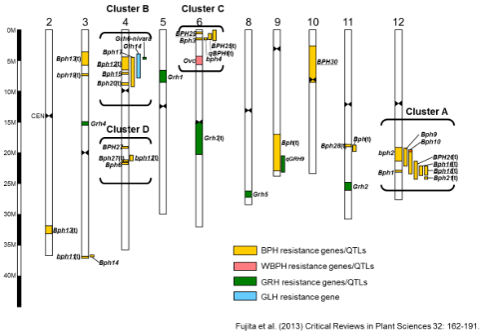

◆トビイロウンカ抵抗性に関する遺伝的改良

2008年以降,中国,タイ,ベトナム,インドネシアを中心に,イネの重要害虫であるトビイロウンカの吸汁被害が深刻化しています.これまでに40個以上のトビイロウンカ抵抗性遺伝子が報告されていますが,アジア全域に生息するウンカに対しての効果を検証する網羅的な研究は行われていません.そこで当研究室では,抵抗性遺伝子の効率的な運用戦略を確立する為に,トビイロウンカ抵抗性遺伝子をもつ準同質遺伝子系統を作出しています.

◆出穂性に関する遺伝的改良

熱帯・亜熱帯地域では,イネを年に3回以上栽培する地域もあり,生育期間が短い品種が必要とされています.低緯度地域において生育期間の短い品種を育成するには,日長に影響されない基本栄養生長相に関わる遺伝子座を特定し育種へ利用する必要があります.世界各国の早生品種の出穂性に関して,短日・長日条件で評価を行い,基本栄養生長相の短縮に関わる遺伝子の探索を行っています.